深漂摇号住进保租房 被劝低调以免业主歧视

摘要:

2024年11月20日,深圳首次推出面向个人配租保障性租赁住房。只要深圳无房、至少大专学历、缴纳社保一年以上,就能参与摇号、确定选房顺序。排名靠前,就有机会以市场参考租金的6折入住新房。

消息一出,搅动了不少刚需家庭。一年来,深圳市级和区级共推出10余批面向个人配租的保租房,约一万三千套。在这场“拼好运”的游戏里,这些深漂中年人经历了过山车般的起伏——4次摇号都不中,排名一次比一次靠后;摇到可能捡漏的排位,却在选房当天被通知房源没了;看着理想的房源被选走,慌乱下选错房号……大多数人在陪跑,在重复申请中从期待变成麻木。也有幸运儿成功上岸,以为终于有了家,却发现这里终究是过渡。

文| 吕煦宬

编辑| 罗晓兰

资料图。图源视觉中国

“我排名xxxx位,有机会吗?”

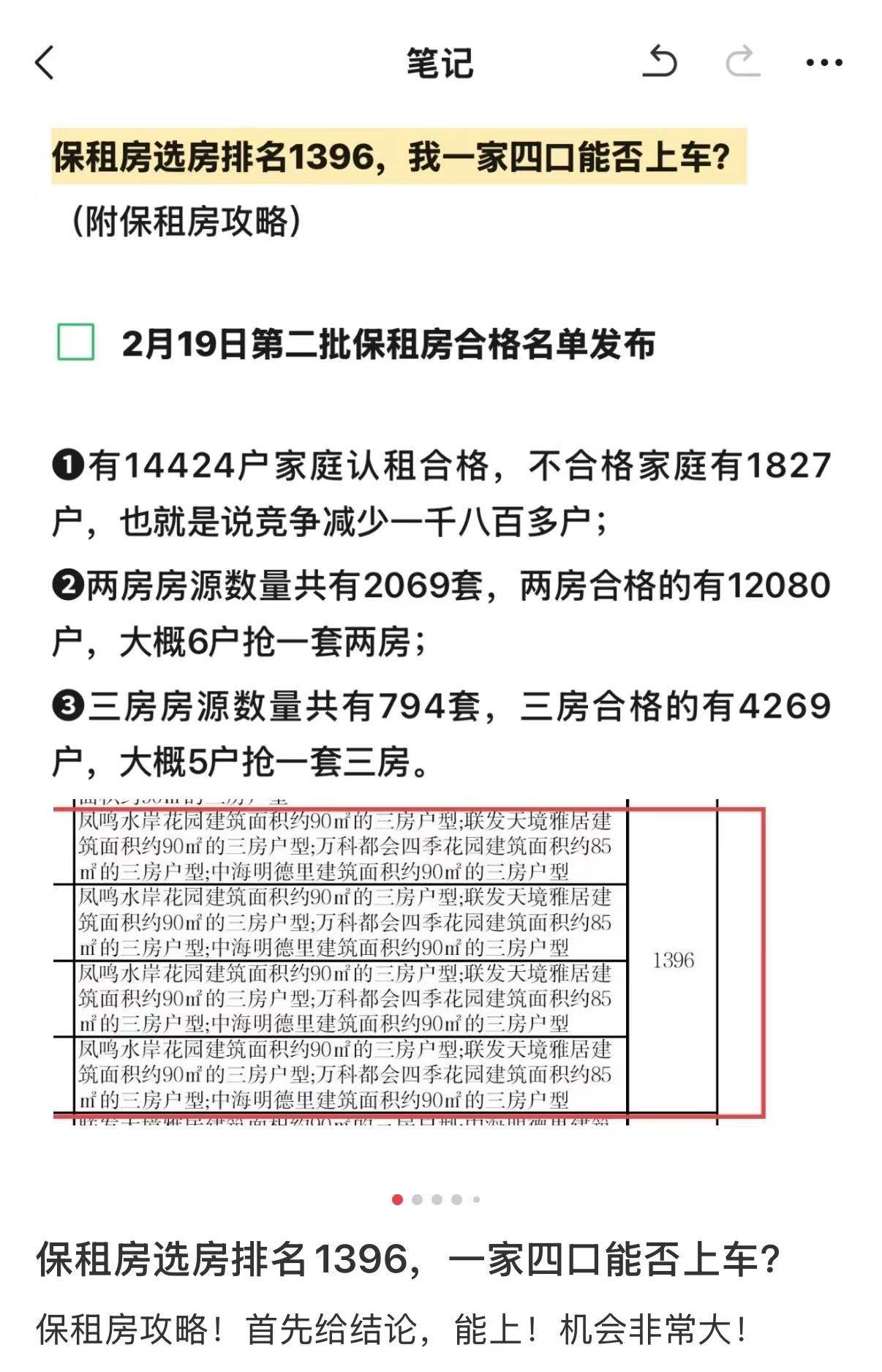

今年1月,摇号直播那天,36岁的韦建斌正在上班。作为公司总监,他不好看直播,只能看录屏,一点点拉进度条,找自己的编码。翻到2000名还没看到,他不死心,下载了官方表格,在1396位上找到了自己。

这是他第二次申请,去年第一次申请时排名4406名,纯属“陪跑”。排名通过摇号决定,直播进行,不到5分钟,三声“停”决定了申请家庭的命运。这是最关键,也是最看运气的一步。此后,不符合申请要求的家庭被筛选掉,韦建斌的排名从1396上升到1195。

配租方式就写在住建局官网,韦建斌研究过,不复杂,填写资料,经审核通过后,等摇号,排名靠前就到现场选房。要点就两个:一是通过公证摇号确定选房顺序,房源选完为止;二是选房只能在认租意向项目中选。

摇号公平,但也看命,没有发挥空间。“就看谁的运气好”,韦建斌对此有经验,家里那辆粤B的油车车牌,他也是摇了6年才摇到。唯一能做的是多选认租项目——为选房时留余地,万一理想的项目被选完,还能有备选。

展开全文

韦建斌的目标是三房。第一次申请时,他只想去光明区,对坪山区和大鹏新区都不了解,但也选了。第二次申请,排名进到1000多了,但这批三房只有794套,要5户抢一套。他赌排在前面的竞争对手放弃,或选其他区域。他最想要的宝安区项目,租金比龙岗和龙华都贵,离地铁站远,不算热门,他觉得应该能捡漏上岸。

韦建斌发在社交平台上的预测。网络截图

申请由韦建斌一手操办。生二胎后,妻子经历公司裁员,回家当全职妈妈。韦建斌是这个四口之家的唯一经济来源。他来自广西农村,干设计,2016年和朋友创业,接大公司做不完的二手单。行情只有头三年好,后来客户里小公司陆续破产,大公司活儿也变少。撑到2023年,韦建斌厌倦了“饿不死但也没盼头”的日子,关掉公司,回了职场。

他现在在一家十来人的小公司,月薪2.8万。两个儿子一个3岁,一个1岁,妻子顾不过来,每月要花5000块请阿姨。不想压缩当下的生活,买房的事一推再推。

根据深圳住建局公布的数据统计,从去年11月底到今年10月底,深圳市级和区级推出10余批面向个人配租的保租房,共一万三千多套,房源较多的是光明、坪山这样的新兴产业区,为的是吸引年轻人口。

43岁的肖卫明也申请了两次市级保租房。去年第一次摇到1500多号,收到了选房通知。在龙岗的出租屋里,他和妻子花了一天时间在电脑前研究户型和朝向。他们想要27楼,门牌号以“27”打头,谐音“爱妻”。

10多年前,肖卫明跟随大流,从公司跳槽,创立了自己的分众广告公司,承包小区电梯里的广告位,生意一度不错。2019年和妻子结婚后,他想在南山买房,但房地产业内的“大哥”劝他,不着急,等待内部利好政策。

政策没等到,等来了疫情。全城停摆,该交的租金少不了,每个月十几万砸进去。2020年,女儿出生,要请月嫂,在南山租的两室一厅不够用,一家人搬到龙岗,花3800租到三室一厅。到2024年,公司撑不下去,宣布破产,买房成了泡影。

收到选房通知时,肖卫明去幼儿园接女儿回家,忍不住说,我们家要住新房了。晚餐桌上,他又收到短信,还以为是选房注意事项,点开一看,是通知他认租的房源已被选完,不用前往现场了。

这些卡在捡漏排位的家庭,体验犹如过山车。李燕和肖卫明在同一批次申请,她家排在1168名,但光明区仅有470套两房房源,符合条件的认租家庭有7165个。

李燕安慰自己,名单里混杂着认租其他项目的家庭,有的和自己完全不重合,有的全选了6项。这意味着,实际竞争对手没那么多。还是不放心,她刷社交平台,看有人说自己只是凑热闹,还有的纠结通勤时长和学位问题。她祈祷,别人都选到其他小区。

她排在第4天下午场选房。前几天,上班也没心思了,每天像盯股市一样,看着剩余房源的数量不断减少。有人发帖说自己今天选房,她就跑去问,哪个楼盘?还剩几间?剩什么户型?

每天结束,有博主分析当日选房情况,预测接下来哪些排位的家庭有可能上岸。评论区里,最多出现的问题就是,“我排名xxxx位,有机会吗?”这些人大多像李燕一样,处在1000到2000名间——不能保证上车,却又有一线机会。

李燕是湖南人,毕业后辗转中山、东莞的金融行业工作,现在在深圳互联网平台做风险控制。丈夫来自广东农村,在电信做网络维护。夫妻俩年收入各有十几万。但结婚前,丈夫把部分积蓄花在老家三层半的自建房上,装修要再掏20万。孩子才3岁,李燕就觉得“不卷不行”了,工资多攒来当教育基金。

保租房政策一出来李燕就刷到了,她很惊喜——租金比现在的1740块贵一些,但能住上小区新房。好到不敢相信,李燕看到官方消息才觉得是真的。但这一次,她的侥幸没有实现。轮到她选房那天是工作日,她专门请了半天假,正准备从公司离开,就收到短信,通知她房源已经没了。

此后,她继续申请,一共参加了4次,排名都没有第一次那么靠前。丈夫一直觉得这不靠谱,虽然也配合填资料,但期待不大。最接近上岸的一次,李燕在做功课,看户型,期待租到价格不超过2000,而且朝南的屋子,还盘算起怎么装修。丈夫的冷水泼过来,“买彩票也是要靠运气的”。

房号选错了

申请保租房的不少是中年深漂,拖家带口住在城中村。

韦建斌在城中村住了近10年,从月租900块的单间到1800块的一房一厅。2022年,大儿子出生后,母亲来深圳帮忙,客厅摆上一张沙发床,饭桌挪到拐角,走两步就是洗手间,“很窘迫”。

2013年,韦建斌从设计专业本科毕业,不顾母亲劝他回广西当老师,被“来了就是深圳人吸引”,到这座一线城市打拼。第一家公司在业内出名,但底薪只有2500,待了2年成了小组长,变成4500。拿这样的工资,韦建斌没敢想在深圳买房。

他去看过,首付就要一两百万。背房贷的篮球球友,每天开销控制在50块,打球后买瓶矿泉水都舍不得。韦建斌不想紧巴巴地生活。老家县城、省会,临近的惠州也看过,但想到住不上,都算了。最实际的打算是,这些年房价下跌,不能算投资,解决居住问题才是真正的需求。

家里是指望不上的。父母早年在县城开招待所,生意变差后到浙江打工,积蓄用在老家村里两层半的自建房。朋友成家后买房,请他去做客,他心里不是滋味。被问起住在哪儿,他都说“西乡体育馆那边”。

韦建斌妻子在城中村的一室一厅带孩子。讲述者供图

城中村的早晨7点,菜市场摆上大喇叭,到半夜,夜宵摊还不消停,吵得睡不好觉;电梯里宠物狗撒尿,有人抽烟;楼下电动车来来往往,到处是摆摊留下的积水……这些李燕天天都在经历。换房这件事,她也想了很久。恋爱时是异地,婚后她从东莞搬到深圳,住进丈夫租在城中村的房子。

同事们靠父母托举在深圳有房,每次聊装修,“最穷的”李燕都插不进话。金融行业的工作经验让李燕对贷款很谨慎,不打算在深圳买房,等退休后就回老家。即使租房,她也想改善居住环境,搬到附近小产权房小区。但丈夫和婆婆觉得租金3000多太贵,一年下来租金翻两倍。没办法,她开始关注专门发布深圳保障房资讯的公众号。

保障房,是这些深漂家庭眼中解决问题的最优选。但和保租房一样,别的项目申请成功同样需要“拼好运”,也各有要求和优劣。

韦建斌看过人才房,看好宝安区一个名叫深铁璟城的项目。户型好,得房率高,但配套差,“出门就是村”。一套这样的三房,总价210万。首付五六十万的话,月供1万,将近月薪的一半,仍是可望不可即。

后来,深圳又推出共有产权房,位置和价格都比人才房更好。韦建斌申请了,但因为妻子当时还不是深圳户口,只能排在第二梯队,也没戏。

这些权衡和纠结,韦建斌记录在自媒体上,给这个系列起名“一家四口,在深圳如何拥有一席之地”。一些经济状况相似的人被吸引来,在评论区里讲起自己的盘算,讨论共有产权房的哪个小区品质好,能不能保障孩子上学。

一个二孩妈妈说,只等保租房和公租房,其他都不考虑,“年龄大了感觉以后背不起房贷了,等娃上完学回老家躺平”。但两者相比,公租房申请条件更严格——社保要缴满3年,对收入、财产都有限制。

韦建斌的公租房排了7年,区排名在43万人里渐渐挤到前1万,估算下来最快还要两年。有个大学同学和他同时期来深圳,3年前就住上光明区的公租房——因为对方妻子排得早。韦建斌自嘲运气不好。

保租房,似乎是他们最后一个上岸的机会。这是为了解决新市民和青年群体住房问题推行的政策。2022年,住房城乡建设部明确,计划在3年内推出870万套保租房,包括北京、上海、广州、深圳在内的40所城市都在筹建。

相比之下,其他城市的保租房大多开放给企业和事业单位进行分配,深圳有更多房源面向个人和家庭,门槛也更低,因此当地的保租房尤其火爆,竞争更激烈。

好在,今年4月21日,韦建斌收到通知选房的短信,让他第二天到保障性住房服务大厅参与下午场选房。韦建斌嘱咐妻子打印好材料,把钱打进指定银行卡。他看了剩余房源,觉得等到下午,能选的只剩一个小区——他专门去踩了点,一番比较后,计划首选该小区的5栋03和04号房,楼层想要15层左右。

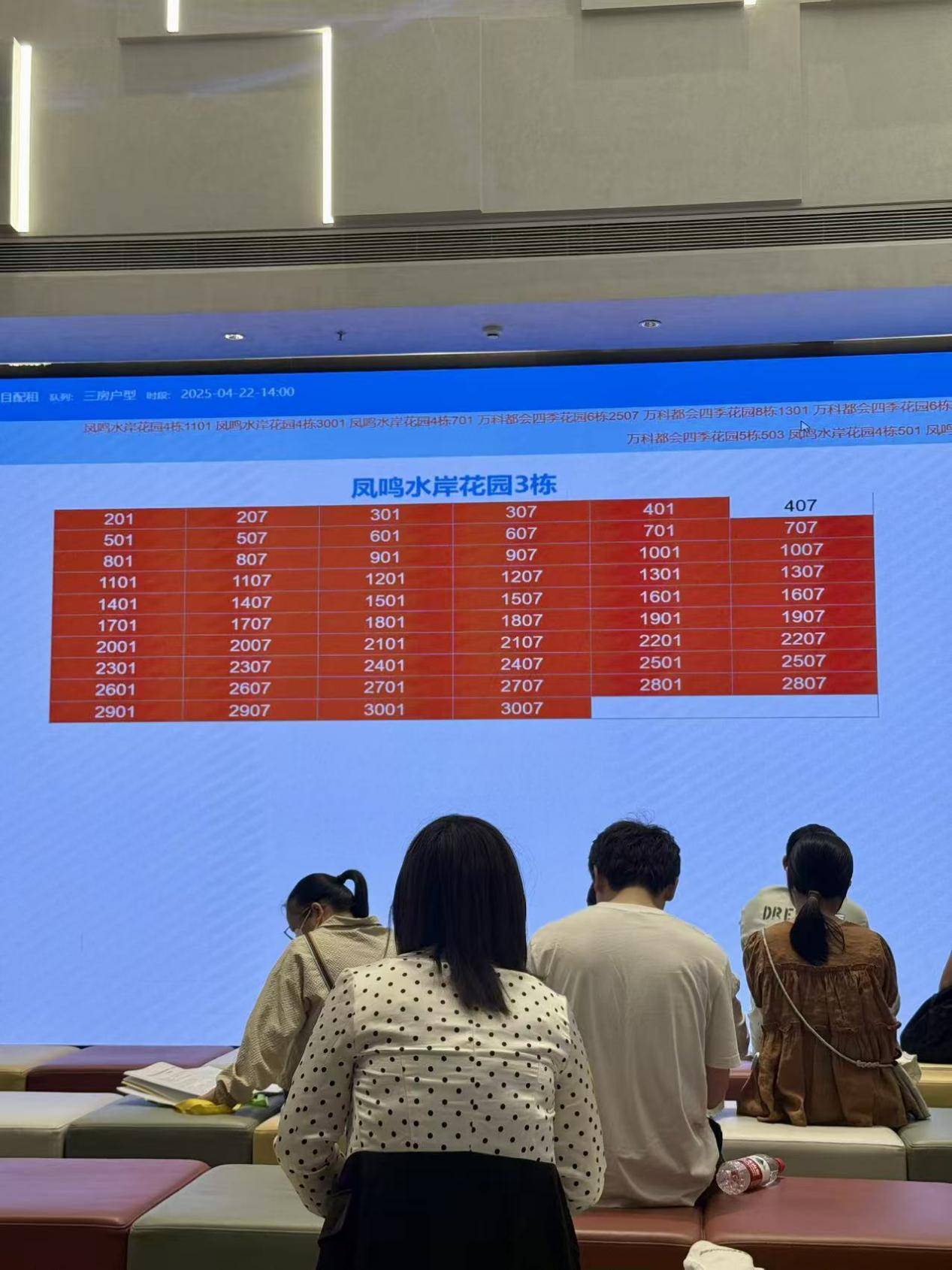

实际上状况百出。他上午11点,提前3个小时到服务大厅等候。墙面上滚动着小区名和房牌号,他看好的楼层突然被标红,意味着房源全被选走,他懵了,跑到群里问,还有没有其他推荐的。问好一个,抬头看,又被选走了。

终于等到他选房,坐在电脑前,只有3分钟,先选5个房号,再最终定一个。在工作人员的催促下,韦建斌忘了看过的户型图,只记得选贵的,觉得准没错。出来后才发现,房号选错了,不是视野更好的那一间。

等候大厅。讲述者供图

不包含水电物业,月租3800块,在保租房里算贵的。妻子有些埋怨,觉得便宜的才能住得稳定。每个月省一两千,能为“真正买房”攒下资本。妻子对买房还是有执念,当初在惠州也是她冲动交了定金。韦建斌劝她,买房不是省一两千能解决的,得挣大钱。

李燕连这样的埋怨都没资格,在这批市级保租房中,她排到5000多名。等到光明区推出区级保租房,规则又有了变化,申请人的户籍得在光明区才能排在第一梯队。李燕的户口在南山,也不在光明缴社保,排在第三梯队,更轮不上选房。

最快的方式是把户口迁到光明。李燕想过找中介,又怕有风险,还花钱,最后决定个人缴纳。

区第二批保租房消息一出,李燕跟公司人事打好招呼,停一个月社保,自己在光明区缴纳,再预约派出所迁户口,赶在申请前完成迁移。好不容易挤进第一梯队,但她看中的房源只有20多套,要和9000多人竞争,她又一次陪跑。

4次申请都失败,她调整心态,不再抱太高期待。第一次摇到号时,李燕记得自己兴奋得睡不着,夜里逛淘宝买家具,计划花大几万把新房装成奶油风。她还搜了乔迁仪式的视频,提前学运镜。

网上有人说,自己凑热闹却摇到了前排的号,最后又弃选。李燕看了生气,觉得这是浪费资源。

够到“10万一平的学位”

不想交两份房租,韦建斌决定在一个月内搬好家。每天晚上10点多下班后,他和妻子打包好孩子的玩具、书本,把后备箱塞满,搬到新家。在端午节,又叫上几个朋友帮忙,来回跑了5趟,腿上全是汗,手脚也被磨破了。

他特意买了一辆电动车,方便骑到地铁站通勤。选房结束当天下午,他跟妻子一起到街道办迁户口,4张户口卡变成了一本户口本,户主写着自己的名字,落户地址是保租房。这个瞬间,韦建斌有了一种家的归属感。

大学毕业后,他的户口一直挂在人才市场。每次用到,都得专门跑一趟,“有一种在城市里流浪的感觉”。上岸保租房后,他在网上发帖感慨,自己漂泊12年,终于成了一个深圳人。

和同事聚会喝酒,大家举杯,祝贺他上车保租房。朋友来家里做客,夸他布置得好,开玩笑说,“这还买什么房”。他花了8万,从玄关开始精细布置,吸附壁灯用来烘托氛围,餐边柜、沙发趁有国补时购置的品牌,落地灯在拼多多上买的,电表也要买框遮丑,终于拼凑出“中古风”。

着急入住,怕有甲醛,他们没有选全屋定制,装修是住进去后一点点弄好的。鞋柜衣柜都是韦建斌自己装的,有上百个螺丝,装错就重来,周末就耗在这上面了。收房也遇到问题。洗手间的排水不通畅,得跟物业沟通,敲掉瓷砖重装。

韦建斌布置的保租房一角。讲述者供图

在社交平台搜索保租房,能看到不少关于保租房装修改造的帖子。怎么在南山区套内只有40多平的空间里,塞下一家四口的生活,80后家庭主妇王琦费了不少心思——每个角落都先量好,买家具先看尺寸,再考虑款式。

卧室的飘窗得用上,床才能加宽到2米。阳台护栏上架一个小木板就是书桌了。鞋柜放走廊,时不时会被物业警告。除了药,什么都不囤。王琦叮嘱丈夫,家里现在是“一个萝卜一个坑”。

架在护栏上的书桌。讲述者供图

拼尽好运,换来的“家”不算如意。但这些中年深漂想到孩子的教育,还是觉得值。

3年前,考虑到深圳房价高,王琦怀孕后和丈夫搬到东莞,准备定居。小孩出生后,在互联网行业的丈夫想重新找工作,但东莞的岗位基本都和工厂沾边。存款见底,丈夫回深圳求职,和王琦过起两地分居的生活。

周末来回奔波,对小孩的陪伴也少,丈夫说服王琦回深圳生活,也在着手申请保租房。让王琦动心的是教育资源。在东莞,王琦的侄女去了学费一年五万的私立学校,老师每天打电话给家长,劝小孩报补习班,搞得全家焦虑。转到公立学校,结果是另一个极端,侄女的成绩从中游落到倒数。

王琦申请到的保租房在南山科技园,教育资源属于南山区第一梯队。花一个月3200的租金,享受房价10万一平的学位,她很愿意蜗居,“不用住得太舒服,至少让小孩读到初中”。

韦建斌也想尽可能让孩子留在深圳长大。老家没出路,“连一块地都没有”。有球友陆续离开深圳,他觉得自己还有份工作,没被逼到“那个份上”。

他的社交平台还在更新,拉了群专门讨论保障性住房,有400多人。群里成员大部分年纪和他差不多,都已经结婚育儿,但没有买房,有做电商、外贸、程序员的——这些人工资并不低,有自称月薪四五万的。韦建斌觉得,大家咬咬牙也能够得着商品房,但随着房价下跌,房子回归居住属性——以前是“再穷也要买”,现在是“有钱也不掏出来”。

韦建斌也想,除非以后发财,不会再考虑买房。他把这些感慨记录在自媒体上,却收到私信,“低调一些,保护保租房群体”。

他在群里看到,一些花高价买商品房的业主不愿和保租房租客共享公共区域,自建围栏把两个区隔开。有租客搬家弄出噪音,被业主总结为“保障房租户素质低”。这样的矛盾陆续在各个商品房和保障房混住的小区上演。今年7月,网络上流传出图片,龙华区一小区的花园入口处贴着红底白字“商品房业主私享花园,请勿打扰”。

在韦建斌住的小区,商品房和保租房分隔在不同区域,两个群体间日常没有太多交集,但几乎都知道彼此的住处。破产的肖卫明申请了两次,也住进这里。有次在停车场进出闸口,一个女业主打量肖卫明的帕拉梅拉,想跟他寒暄。肖卫明打左转向灯,要往6栋拐,他听到女业主惊讶地说“第一次看见开这个车的人去6栋”。

车是肖卫明创业时为混圈子买的。公司破产后,他再回职场,为了省油钱和停车费,坐地铁,来回3小时。他后悔当年没把车卖了,付一套房的首付,现在被银行查封,不能进行任何交易。保租房的合同签了3年,他说这是给自己的翻身时间。如果3年不够,那就6年。

(文中人物均为化名。)

评论